鉄道の乗りつぶしを始めると、短絡線が気になってくる。多くの短絡線は、ごく限られた列車のみが走行するという秘境運行である。そこを乗りつぶすには熟慮を伴う。

短絡線を定義することは困難なことである。短絡ということだけであれば、水戸(みと)線や両毛(りょうもう)線も短絡線であるが、ここで話題にしたいのはそのような区間ではない。誤解を避けるために、まずここで取り上げる短絡線の対象を定義したい。

短絡線を定義することは困難なことである。短絡ということだけであれば、水戸(みと)線や両毛(りょうもう)線も短絡線であるが、ここで話題にしたいのはそのような区間ではない。誤解を避けるために、まずここで取り上げる短絡線の対象を定義したい。

【定義】次の(a)~(e)の条件を全て満たす区間を短絡線とする。

(a) 路線と路線を接続する区間である

(b) 区間内に駅が存在しない

(a) 路線と路線を接続する区間である

(b) 区間内に駅が存在しない

(c) 緩急並行区間の急行線ではない(後述補足参照)

(d) 旅客(りょかく)列車が運行されている

(e) 新在直通線路ではない

(1) 御花畑(おはなばたけ)渡り線

【運行列車】秩父鉄道乗り入れ列車

【撮影日】2023年3月11日(土)

御花畑渡り線

上の写真は横瀬から御花畑に向かう列車の前方展望であり、奥に見えるポイントは既に御花畑側(左)に向かって走行可能な状態である。

御花畑渡り線

この動画では、次なる状況を確認することができる。

(a) 西武秩父通過前に左から影森渡り線が近づく

(b) 西武秩父通過前に御花畑渡り線に入線する

(c) 西武秩父通過時に左から秩父鉄道の本線が近づく

(d) 御花畑の②番線に入線する

(e) ホームでは秩父鉄道の運転士が待機している

(f) 運転士が交代したのちに前方のポイントが切り替わる

(g) 秩父鉄道の本線に入線する

【補足】

西武の列車が、御花畑渡り線を利用して、秩父鉄道の長瀞(ながとろ)まで乗り入れているが、その列車が運行されるのは、土休日の4本のみである(2023年3月11日(土)現在)。

御花畑の②番線には、乗り入れ列車のためだけの駅名標が存在する。

(2) 影森(かげもり)渡り線

【運行列車】秩父鉄道乗り入れ列車

【撮影日】2023年3月11日(土)

【西武秩父】せいぶちちぶ【御花畑】おはなばたけ

影森渡り線

上の写真は影森から西武秩父に向かう列車の前方展望であり、手前のポイントは既に西武秩父側(右)に向かって走行可能な状態である。

動画はこちら。

この動画では、西武秩父到着前の次なる状況を確認することができる。

(a) 前方に影森渡り線が現れて右に分岐する

(b) 右から西武鉄道の本線が近づく

(c) 左に秩父鉄道の本線が近づく

(d) 秩父鉄道の本線を走行する下り列車とすれ違う

(e) 御花畑渡り線が左に離れていく

【補足】

西武の列車が、影森渡り線を利用して、秩父鉄道の三峰口(みつみねぐち)まで乗り入れているが、その列車が運行されるのは、土休日の4本のみである(2023年3月11日(土)現在)。

(3) 栗橋(くりはし)渡り線

【運行列車】特急日光/特急きぬがわ/特急スペーシアきぬがわ

【乗車日】2017年12月9日(土)

これは、東武とJR東日本が、栗橋駅構内の渡り線を経由して、東武日光線と宇都宮線を相互乗り入れするためのものである。ここでは、乗務員交替のための運転停車が行われ、そのための小さなホームが線路脇に存在する。運転停車(乗客用のドア開閉無し)なので乗客は乗降不可であり、この運転停車を利用したトラベルミステリーが書けるかもしれない。

栗橋渡り線

【東鷲宮】ひがしわしのみや【新古河】しんこが

乗車券・B特急券

トクだ値(ね)40

JR東日本は、東武特急との競合のために、40%引きという特別価格を設定している。

【運行列車】「特急海浜公園コキア高尾号」などの臨時列車

【乗車日】2023年10月7日(土)

【撮影日】2024年1月6日(土) この地域には、「馬橋(まばし)~南流山(みなみながれやま)」間を短絡する馬橋支線も存在する。十文字に交差する常磐(じょうばん)線と武蔵野(むさしの)線に、北小金支線と馬橋支線が短絡し、さらに流鉄まで交差していて非常に複雑である。

なお、馬橋支線を走行する旅客(りょかく)列車は存在しない。

【新松戸】しんまつど【幸谷】こうや

【運行列車】むさしの号

【乗車日】2017年2月17日(金)など

「むさしの号」については、現役時代に立川(たちかわ)にある東京都農業試験場に行く際に何度も利用したことがある。

【別所】べっしょ【武蔵浦和】むさしうらわ【与野】よの【埼京】さいきょう【武蔵野】むさしの

(6) 西浦和支線

【運行列車】しもうさ号

【撮影日】2023年7月22日(土)

【別所】べっしょ【武蔵浦和】むさしうらわ【与野】よの【埼京】さいきょう【武蔵野】むさしの

動画はこちら。

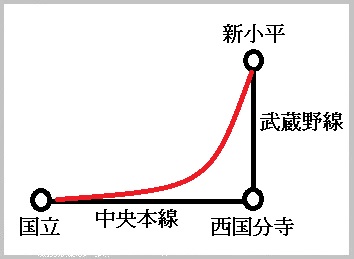

(7) 国立(くにたち)支線

【運行列車】むさしの号

【乗車日】2017年2月17日(金)など 「むさしの号」については、現役時代に立川(たちかわ)にある東京都農業試験場に行く際に何度も利用したことがある。

国立支線

【新小平】しんこだいら【西国分寺】にしこくぶんじ

「むさしの号」を利用すれば、大宮支線と国立支線を利用することになり、「大宮~国立」間が乗り換え不要となる。

(8) 武蔵野南線

【運行列車】特急鎌倉(かまくら)

【乗車日】2023年4月22日(土)

武蔵野線の区間(起終点)は、「鶴見(つるみ)~西船橋(にしふなばし)」間であって、そのうち「府中本町(ふちゅうほんまち)~西船橋」間についてのみ旅客(りょかく)列車が頻繁に走行しているのである。「鶴見~府中本町」間は、もっぱら貨物線として利用されていて、(通称)武蔵野南(むさしのみなみ)線とも呼ばれている。

(9) 青梅短絡線

【運行列車】青梅線

【乗車日】2023年6月24日(日)など

この路線は、多くの旅客(りょかく)列車が走行しているので、秘境運行というイメージではない。

青梅(おうめ)線の「立川(たちかわ)~西立川」間の下り線は、上り線からかなり離れている。その両線に挟まれた地域には、多くの民家が存在する。青梅短絡線という名称は、JRで使われている正式名称であるが、本線(上り)より短絡線(下り)のほうが距離が長い。どこが短絡線やねん。

青梅短絡線

【拝島】はいじま【八王子】はちおうじ

(10) 高谷(こうや)支線

【運行列車】武蔵野(むさしの)線

【乗車日】1991年頃など

この路線は、多くの旅客(りょかく)列車が走行しているので、秘境運行というイメージではない。

【西船橋】にしふなばし【二俣新町】ふたましんまち【市川塩浜】いちかわしおはま【京葉】けいよう

(11) 二俣支線

【運行列車】武蔵野(むさしの)線

【乗車日】1991年頃など

この路線は、多くの旅客(りょかく)列車が走行しているので、秘境運行というイメージではない。

(12) 田端短絡線

【非経由】田端

【運行列車】湘南新宿ライン

【乗車日】2001年頃など

「赤羽(あかばね)~池袋」間を利用するには、埼京(さいきょう)線と湘南新宿ラインの2通りがある。別の言い方をすれば、前者は赤羽線経由であり、後者は田端(たばた)短絡線経由である。田端短絡線経由は、「赤羽~池袋」間の途中駅を通過するので、埼京線の快速と何ら変わりがなく、秘境運行というイメージではない。

田端短絡線

【上中里】かみなかざと【駒込】こまごめ【山手】やまのて

(13) 秋葉原短絡線

【非経由】秋葉原(あきはばら)

【運行列車】「中央特快」など

【乗車日】1978年頃など

この区間はあまりにも有名であり、秘境運行というイメージではない。

秋葉原(短絡線

【神田】かんだ【御茶ノ水】おちゃのみず【秋葉原】あきはばら

(14) 大崎支線

【運行列車】湘南新宿ライン

【非経由】品川

【乗車日】2001年頃など(15) 大月駅渡り線

【運行列車】「特急富士回遊(ふじかいゆう)」など

【撮影日】2025年8月17日(日)

これは、JR東日本の列車が富士山麓電気鉄道に乗り入れるための渡り線である。そのための死電区間(デッドセクション)も存在する。

(16) 松田(まつだ)駅連絡線

【区間】渋沢(しぶさわ)~松田

【運行列車】特急あさぎり/特急ふじさん

【乗車日】

【1回目】1996年頃

【2回目】2024年7月27日(土)

これは、小田急の列車を御殿場(ごてんば)線に乗り入れるために敷設(ふせつ)された短絡線である。1回目の乗車時に利用した列車は「特急あさぎり」であり、2回目の乗車時に利用した列車は「特急ふじさん」である。1回目においては松田で下車しなかったが、2回目では松田で下車した。松田で「特急ふじさん」を降りて、南口の改札口へ向かった。松田駅と新松田駅は、道路を挟んで向かい合っている。松田駅の有人改札口において、Suica(スイカ)を見せて「小田急線を利用する」と言ったら、窓口氏はSuicaの記録を確認することなしに有人改札口を通してくれた。新松田駅の改札窓口において、Suicaを見せて「JRからの乗り換え」と言ったら、窓口氏はSuicaの記録を確認することなしに改札窓口寄りの自動改札にタッチせずに通るようにと言った。その自動改札を通る際の扉は開放されたままであった。このようなことでよいのだろうか。

松田駅連絡線

下り線分岐点

松田駅連絡線

松田駅分岐点

動画はこちら。

【区間】川合高岡(かわいたかおか)~桃園(ももぞの)

【運行列車】名阪特急

【非経由】伊勢中川(いせなかがわ)

【乗車日】1997年頃

中川短絡線は、伊勢中川駅でスイッチバックせずに、近鉄大阪線と近鉄名古屋線を結んでいる。私は、この短絡線を乗りつぶすだけの目的で、名阪(めいはん)特急に乗車した。

【区間】新ノ口(にのくち)~大和八木(やまとやぎ)

【運行列車】賢島(かしこじま)特急

【乗車日】1976年頃

新ノ口連絡線は、大和八木駅において立体交差する2線をスルー運転するための線路である。ここを走行する列車は、「京都方面~伊勢(いせ)方面」間の特急列車だけであり、その本数は1日当たり5.5往復である。かなりの秘境路線である。

なお、新ノ口連絡線を語る場合に避けて通れないのが八木短絡線である。八木短絡線は、「真菅(ますが)~八木西口」間に存在する。これは、大和八木駅を通らずに、大阪線の真菅駅と橿原(かしはら)線の八木西口駅を短絡する線である。かつて、「京都方面~伊勢方面」間の特急列車は、八木短絡線を利用して、2回のスイッチバックによって、橿原線と大阪線を繋いでいた。その際、橿原線の大和八木駅と大阪線の大和八木駅の双方で停車して乗降扱いしていた。このスイッチバック運転は、新ノ口連絡線の完成によって消滅した。現在は、八木短絡線は回送用途のみであり、ここを走行する旅客(りょかく)列車は存在しない。

(19) 梅田(うめだ)貨物線

【区間】新大阪~福島(大阪環状線)【運行列車】特急はるか

【非経由】大阪

【乗車日】1994年頃

【非経由】大阪

【乗車日】1994年頃

「特急はるか」のデビューとともに、時刻表の路線図にこの短絡線が表示されるようになった。私にとって、このことが短絡線を意識するきっかけとなった。私は、この短絡線を乗りつぶすだけの目的で、「特急はるか」に乗車した。

(20) 宇多津(うたづ)短絡線

梅田貨物線

(20) 宇多津(うたづ)短絡線

【区間】児島(こじま)~坂出(さかいで)

【運行列車】快速マリンライナー

【乗車日】1994年頃

瀬戸大橋が開通した際に、四国側にデルタ線が生じた。

【区間】陣の原~東水巻

【非経由】折尾

【乗車日】1964年頃など

この短絡線は、既に廃止された。

折尾(おりお)短絡線は、鹿児島本線の陣原(じんのはる)方面と筑豊本線の東水巻(ひがしみずまき)方面を結んでいる短絡線であった。この短絡線は、多くの旅客(りょかく)列車が走行していたので、秘境運行とは言いがたい。

折尾(おりお)短絡線は、鹿児島本線の陣原(じんのはる)方面と筑豊本線の東水巻(ひがしみずまき)方面を結んでいる短絡線であった。この短絡線は、多くの旅客(りょかく)列車が走行していたので、秘境運行とは言いがたい。

折尾短絡線

ここには大きな特徴が存在した。それは、「折尾駅は改札外乗り換え駅であった」ということである。

折尾駅は、ふたつの駅舎に別れていて、それぞれの駅舎に改札口が存在した。両者を乗り継ぐには、一般道路を歩かなければならなかった。

この短絡線の途中位置に短絡線専用ホームがあり、そのホームも折尾駅の一部であった。そこには鷹見口(たかみぐち)という改札口が存在し、折尾駅の「本駅舎~短絡線駅舎」間が改札外乗り換えになっていて、両者は150mほど離れていた。

このような改札外乗り換えは、(新幹線と在来線の乗り換え以外では)折尾駅と浜川崎駅(神奈川県川崎市)のみであった。しかし、折尾駅の改札外乗り換えは、大改造によって消滅した。その結果、在来線同士の改札外乗り換えを味わえるのは、浜川崎駅のみになってしまった。(「それがなんやねん?」バシッ。)

<補足>

① 条件(c)の例

短絡線の定義における条件(c)「緩急並行区間の急行線ではない」について例示する。

中央線の「御茶ノ水(おちゃのみず)~三鷹(みたか)」間は複々線になっていて、特急や快速が走行する急行線と各駅停車が走行する緩行線が存在する。次の図は、中央線の「市ケ谷(いちがや)~新宿」間である。この場合の、急行線は「市ケ谷~新宿」間を短絡しているように見えるが、本記事では短絡線とはみなさない。

② 条件(d)の例

短絡線の定義における条件(d)「旅客列車が存在する」について例示する。

名鉄の「西枇杷島(にしびわじま)~下小田井(しもおたい)」間に短絡線が存在するが、現在はその区間を走行する旅客列車が存在しないので、この記事では短絡線に含めない。

ここは、次なる3か所を結ぶ三角形が形成されている。

【枇杷島分岐点】

【西枇杷島駅】

【下砂杁(しもすいり)信号場】

<関連記事>